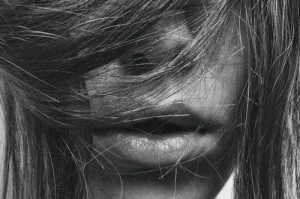

从'下次不许带情绪来上班了'看现代职场情绪压抑现象

在996、大小周成为常态的今天,职场人的情绪管理正演变为新型"职业素养"。某互联网大厂主管对下属"下次不许带情绪来上班了"的训诫引发热议,这句看似平常的要求,折射出当代职场将情绪视为生产力干扰项的扭曲逻辑。当企业把"情绪稳定"写入岗位说明书,当心理咨询室成为大厂标配却又无人敢用,我们不得不思考:现代职场是否正在系统性地制造情绪荒漠?

情绪劳动:被绩效考核的隐形工作量

空乘人员必须保持八颗牙的微笑,客服代表需要消化客户的辱骂,这种为维持职业形象付出的心理努力被称为"情绪劳动"。研究发现,服务业从业者平均每天要进行47次情绪调节,而互联网行业"既要狼性又要佛系"的矛盾要求,更让情绪管理成为必修技能。某电商平台将"保持积极心态"纳入KPI考核条款,员工被迫在崩溃边缘维持假性情绪稳定。

玻璃心污名化:职场PUA的新话术

"现在年轻人太玻璃心"成为管理者否定情绪合理性的万能金句。某知名企业HR在培训中公开宣称"情绪是职场最大的奢侈品",将心理承受力与职业能力强行绑定。这种话语体系下,抑郁症被解读为抗压能力不足,焦虑症被视为效率低下的借口。当某00后员工因加班晕倒反被批评"心理素质差"时,职场已形成情绪表达的寒蝉效应。

数字化监控:情绪管理的赛博牢笼

某AI公司开发的情绪识别系统能通过摄像头分析员工微表情,系统自动标记"消极情绪"并推送主管。更隐蔽的是各类办公软件的情绪监测功能,聊天记录中的负面词汇、邮件语气分析、甚至键盘敲击力度都成为情绪评估参数。这种全景敞视监控下,打工人们不得不修炼出"职业性假笑"和"标准化亢奋"的双重人格。

情绪阉割:组织效率的残酷悖论

神经科学研究显示,长期情绪抑制会导致前额叶皮层功能损伤,反而降低决策质量。某跨国咨询公司的内部报告承认,情绪压抑使员工创造力下降37%。讽刺的是,企业一方面要求"共情用户",另一方面禁止"带情绪工作",这种割裂正在制造大批情感麻木的"职场工具人"。当杭州某程序员在工位痛哭被记过处分时,我们看到的不仅是个体悲剧,更是整个系统的情绪异化。